COLUMN技術者コラム

KUMIHIMO Tech camp with Murata 2024に応募してみた②“リニア共振アクチュエータ”による“振動”通信

「KUMIHIMO Tech camp with Murata 2024に応募してみた①“リニア共振アクチュエータ”による非破壊検査装置」の続きです。

本記事では、②“リニア共振アクチュエータ”による“振動”通信について紹介していきます。

おさらいですが、本技術は村田製作所様の“リニア共振アクチュエータ”活用を前提とした技術です。

このデバイス、応答性が素晴らしく良いのです。高出力、周波数ピークのカスタマイズ、防水、耐衝撃性に優れるとあります。

そこで、我々Athenaの企業技術テーマの一つである通信に適用できないかを考えてみました。

現代はいろいろな有線・無線通信方式が溢れています。しかし、我々はこのデバイスの応答性に惚れ込み、非常に原始的な通信手法を考えました。題して、“振動”通信。

ドアをコンコンとノックすることも広義の通信。世の中、高速広帯域通信への要求は留まるところを知りません。しかし、ものによっては超低速、低ビットレート通信で事足りるシーンも沢山あります。

このデバイスの高速応答性を利用して、振動通信のシミュレーションを実施してみました。

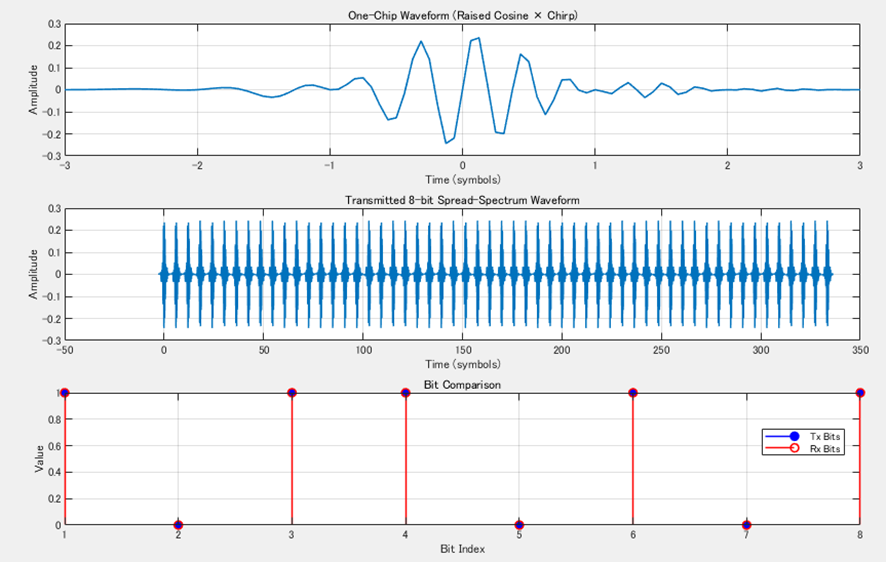

送信ビット列を7bitsのM系列としてデバイス振動をRaised CosineをエンベロープとしたChirped Cosine波形としました。

上段:送信ビット列、中段:受信ビット列、下段:相関結果

延時間分の5がディレイとなって、高い相関が得られています。次に実データとして、

“10110101”を送ってみます。

下段をみると、“10110101”が得られています。

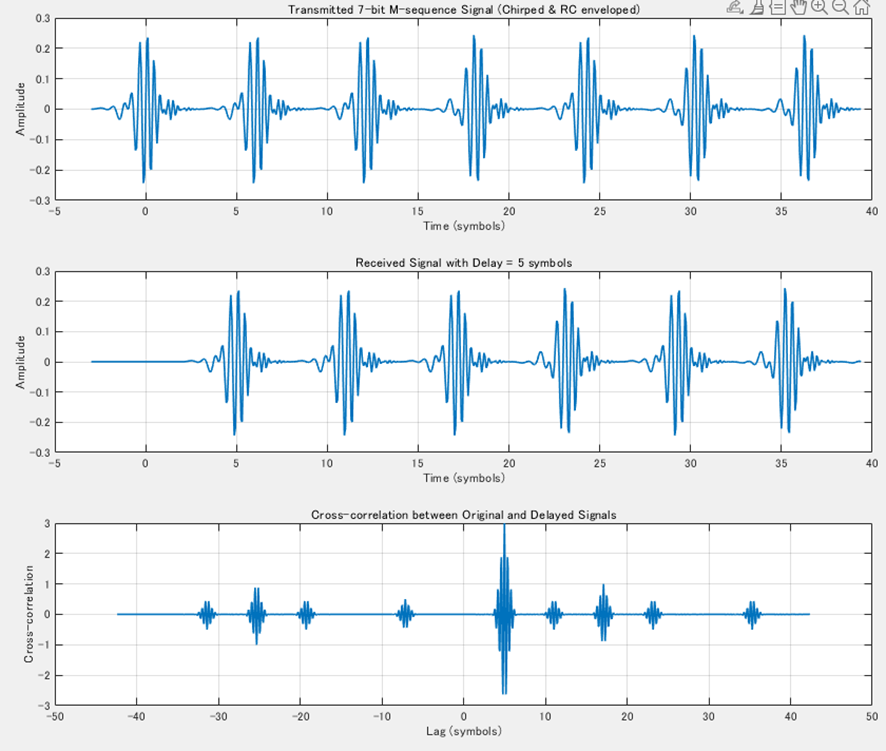

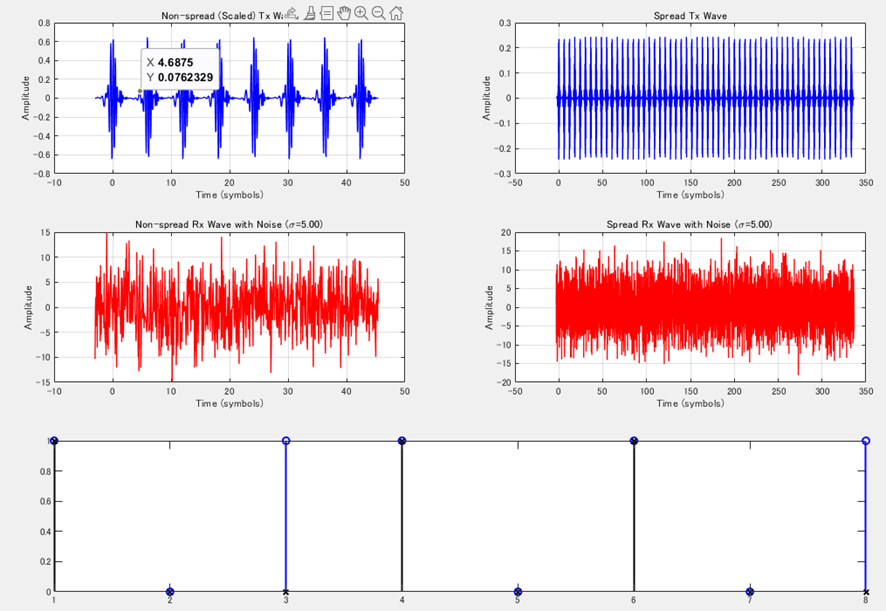

ここまでは原理的ですが、実際の使用シーンではいろいろな振動(車の通行、環境音等など)が混じります。それに対する耐性をみてみます。

ここでは耐ノイズ性能を上げるために、スペクトラム拡散の技術を適用してみます。

上段(右):送信ビット列

中段(右):各種の振動が混入した状態での受信状況

下段:信号処理により復調

このように最終的には正しいビット列“10110101”が得られており、高ノイズ環境下でも、このデバイスを使うことで振動通信が可能であることが示されています。

因みに、金属を介した通信であれば、振動は約5000m/secの速さで伝わり、減衰も少ないです。